热门推荐

最新发表

相关资讯

笔墨缘——我的学书之路

笔墨缘——我的学书之路

伍国光

书法是我国民族文化的瑰宝之一,它既是文化交往的工具,具有实用价值;也是一门独放异彩的艺术,富有欣赏价值。发扬书法这一优良传统,普及汉字书法知识对于提高国民素质,增强青少年文化休养,都具有十分重要的意义。因此古往今来,不少家庭都把学习书法,作为儿童启蒙教育的重要内容之一。

我学书法是从五、六岁时开始的。当时我家一位在广州书画院从教的堂叔祖,可能是日寇入侵的原因来到了益阳客居在我伯父和叔父经营的布店楼上。他每天的工作就是一个人在楼上写字,后来才知道当时广州、长沙的一些商铺招牌都是请他写的,有的据说还贴了金,我父辈兄弟四人,四房中我是长子,可能处于今后要子承父业的考虑,父亲通过与伯父和叔父商量,将我交给堂祖父学写字,堂祖父欣然同意。不几天,父亲除给我备齐了纸、墨、笔、砚外,还对我讲了很多话,其中说道字是“开门”锤。我开始不甚了解,后来才知道说的是一个人长大进入社会时,别人先见到的是你写的字,字写得好,别人会对你另眼相看;如果几个字写得像“鸡脚叉”就会被人看不起,所以一定要用心学,不怕吃苦等。

我堂祖父是一位瘦高个,戴眼镜,穿长衫的长者。现在回想起来,也确有点学者风度。他平时表情有些严肃,言词也不多,但对晚辈非常慈爱。开始第一天讲的是一些写字的基本常识:如坐要正,身要直,肩要平,心要静,握笔要紧,五指如何配合用力等。第二天开始讲一横、一竖、一撇、一捺等基本笔划,应如何下笔,如何运笔,如何收笔之类。这里讲的“一天”实际上是早上在家吃早饭去(距离很近),中午回家或留在叔父家吃完午饭回。有时去了如遇他有客人拜访或有事外出,就嘱我第二天再去。这样大概去了四、五次,以后就将他每天写的一些字交给我带回照着写。开始交我照写的字,笔划都比较多。后来估计他发现了什么,就改为每次特意为我写些结构比较简单的字。从此隔两三天我就把写好的字送给他看。每次他看时,也很少言语,只是边看边在有的字上角用红笔打个小圈,有的打个小×。接着轻言细语的讲一些有的字为什么要打×的原因,有时还会用几句十分形象的话来开导我。如“这个字是个破子”,这个字的颈弓长得太长了”,“这个字要倒了”等。稍有进步时,也会表扬几句,如某个字过去没有写正现在写正了,他就会说:这下好了,不要加撑了。

这样过了一段时间后,可能父亲与堂祖父交谈了些什么。父亲开始加强了对我的管教。首先是规定了每天必须完成的字数,每天五张(每张大概是四十个字)。从此,我开始有了压力,经常感到腰酸、手痛、坐立不安。特别是到堂祖父处学写字时,因坐的凳子较高,我坐上去两脚不能落地,几个小时下来两脚发麻,半天都站不起来。这还不算,更厉害的还在后头,那就是在家写字时,虽然原定的任务没有变,但先要交父亲看了以后,再送给堂祖父看。父亲看时,他认为不满意的,(他在学徒时也练习过写字)就会马上撕掉要我重写。这样每天要完成的任务实际上已在不断增加。当我的压力到了难以忍受的时候,也会表现出不满和反抗。这时父亲就会大发雷霆,顺手拿起东西(较多的是鸡毛掸子)来打我,在我后来的回忆中,尽管父亲当时样子很凶,脾气也发得很大,不过真正打到我身上的也还不是很多。(这也包括我母亲每次都要护着我的原因)但也有几次连同和我们住在一起的外婆也泪流满面。每当这个时候还经常出现两个十分恐怖的场面。一是将我使用的一种用细砂高压成型的“砂砚”,连砚带墨从房门口砸向室外的天井里,被砸得粉碎。那段时间我父亲究竟砸了多少个砂砚,(今天砸,明天买)我也没有去记,只知道每逢下大雨,属于邻家天井一端流出来的是清水,我家这头流出的是墨水。后来我看到古代一位书画名家写过这样的诗句“我家洗砚池边树,朵朵花开淡墨痕”我家没有这样的条件,我也没下过这种功夫。但也有一事确是真的。那就是有一段时间,天井墙边长出的苔藓,邻家边的是绿色,我家的都是黑的。

二是罚我双膝跪在书桌前,父亲不发话就不能起来,有时家里人吃完了晚饭,我还跪在哪里,母亲代我求饶都不行。这样苦苦煎熬了一年多以后,可能是有了一丝长进,父亲就有意在晚上街上敲梆打更、商店关门后,要我到店堂里,站在里面装满了绸布的玻璃宝栏边练字,每次都能引来一些店内职员,学徒甚至住在店内的一些职员家属的围观。这时我听到的是一片与父亲叱责完全不同的声音。这也使我开始对写字有了一点新的感受。这样又过了一段时间,堂祖父已离开益阳返回了广州,我也到了要入学读书的年龄。入学后,父亲对我写字一事仍念念不忘。没有了堂祖父的指点,他又从书店买回一本与堂祖父所教字体差不多的名为“钱南园施芳谷先生六十寿叙”的字帖要我临摩,继续学书。到1948年秋天,母亲带着我们兄弟数人去了桃江乡下外婆家,直到解放后才回到益阳。这时家中情况已发生了大的变化,原来父亲帮工的布店早己负债累累而彻底破了产,全家八口全靠我父亲在商店破产后分到的少量布料,在街头摆摊维持。我继续入学后,父亲也无瑕再逼我写毛笔字了。1952年,我父亲就业到了益阳市职工消费合作社工作,我也于1953年,经组织照顾,参加了革命工作。

我是1953年上半年,由职工消费合作社照顾,(因家庭人多生活困难)进该社粮食销售店当营业员的。下半年,国家实行粮食统购统销,我们随之转到了益阳市粮食局,安排在水上粮食供应店工作。在粮店工作了几个月后,由于该局秘书股唯一一名缮写员患精神性疾病,无法应付于工作(当时国家机关各种文书材料的印制、传递都靠缮写人员将腊纸在钢板上刻写成字后,放在油印机上印制而成)也不知是谁在这样短的时间内,发现我的字还写得不错。经过面试,把我从粮店调到了局机关。这一调动,虽然也正好印证了当年父亲告诉我“字是开门锤”的道理。但也给我带来了意想不到的考验。因为在钢板上用铁笔写字与毛笔在纸上写字是完全不同的两种书写方法。这种钢板字的垫底材料,是一块表面上布满了无数斜面细纹的钢制薄板,用细如针管的铁笔在上面写字。开始时,怎么也成不了横豎,加之要在涂了一层腊的棉纸上书写,力度也很难掌握,重了腊纸会被划烂,轻了腊不能去掉又印不出字来。再加上解放初期国家机关要刻要印的材料又多,又不能误时。这对当时不到16岁的我真是到了快要崩溃的地步。每天24小时,不仅睡觉的时间很少,有时连吃饭的时间都没有。仅几天时间,我右手中指就磨出了很大的血泡,吃饭时连筷子也夹不拢了,只得用布缠起来继续刻。这段时间,首先沾满了每张腊纸上的不是油墨,而是泪水和血渍。幸好这时得到了机关领导和同事们的高度关爱和热情鼓励,才使我度过了这一难关。不久后,我刻印出来的材料不仅字体清晰美观,油印份数也大大超过了一般的刻写人员。正因如此1954年我还被湖南省粮食厅授予了全省粮食系统唯一的“模范缮写员”称号,获得了由李田耕厅长亲自签发的荣誉证书。1957年我提为秘书股副股长后,主要工作由刻写钢板改为用钢笔学写文字材料。从此彻底改变了我原来的书写方法和书体结构。

重新拿起毛笔要算是“文革”时期的事了。但我重新使用毛笔与一般人情况不同,大多数人是因为写大字报开始的,而我却是从学写宋体字开始的。因这个时期各种展览层出不穷。我也经常被抽调为展览搞文字编辑和版面设计等工作。宋体字就成了展览标题,图表制作和版面说明等不可缺少的字体。开始练习也没有可供借鉴的资料,全靠以报纸上两、三种印刷体作为参考。由于有了过去的写字基础,反而在这方面很快就有了一些名气。字体可方可扁,可大可小,特别是能用竹竿梆上粉笔在墙面或大背景上先用双线勾划出空心字轮廓,然后搭上楼梯,一人或几人合作填写成三、四米见方的大字而名噪一时。

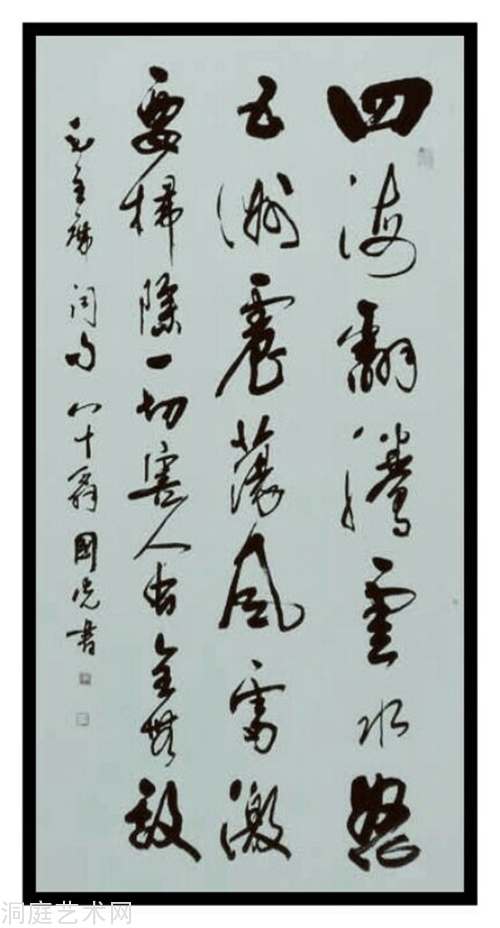

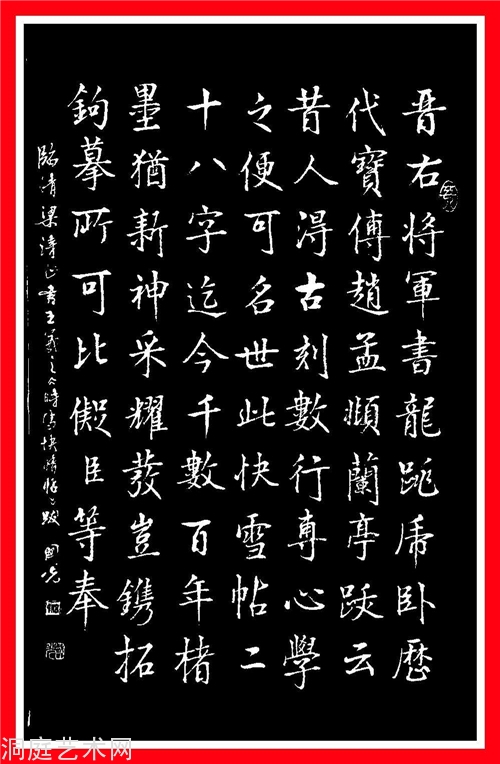

在这段时期,我也曾利用职务之便,工作之余,临写过颜、赵、柳、王诸帖。同时格外喜爱古代文人墨客镌刻于各旅游景点的碑文和名望商铺牌匾。在数十年的文墨生涯中形成了一种较为严谨、刚劲的书体结构,虽不成一体,但也得到了一些书法爱好者的青眯。

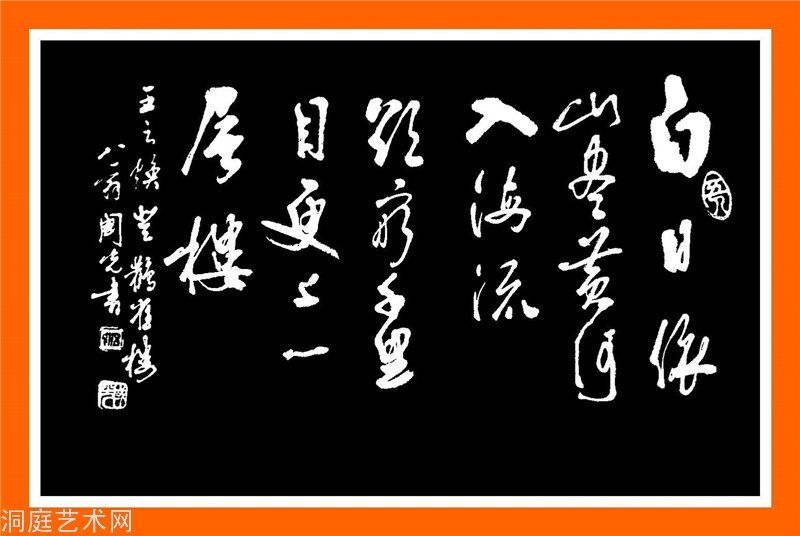

上世纪80年代以来、署名国光的字迹在市内及周边县城的街道店面,亲属朋友厅堂,大小展览场所及一些书刊封面,也时有悬挂和题署。1998年退休后,束缚全无。“老夫聊发少年狂”,找来张旭、赵佶、黄延坚、鲜于枢、于右任等诸家草书字帖临写草书,自娱自乐。2005年起,經组织提名参与组建当地老年书画组织、十余年来有近一百幅作品在市、省及全国大型展览展示,并刊登在30余种专集和书刊上,榜书作品已进入港台及东南亚各地。现为中国老年书画研究会会员,湖南省老年书画协会研究员,中国洞庭榜书艺术研究会副主任。

---原载《益阳商业史话》

购物车

购物车